Ciao! Sono Maria Chiara di ita_ecco e questo è il mio podcast di letteratura. 10 lezioni per dieci autori.

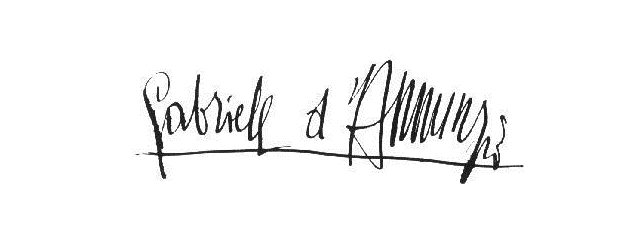

Lo scrittore di oggi è celebre sia per le sue opere che per la sua stessa vita, che lui ha cercato in tutti modi di trasformare in un’opera d’arte. Sto parlando di Gabriele d’Annunzio.

Per me, che sono abruzzese di Pescara, parlare di Gabriele d’Annunzio è, da una parte, un onore, ma dall’altra anche un po’ strano, perché non rappresenta l’uomo tipico abruzzese.

Lui nasce a Pescara nel 1863 da una famiglia borghese. L’agiatezza di famiglia gli permette di studiare in un collegio prestigioso a Prato e a iniziare anche l’università a Roma, che però non finisce. Inizia a scrivere prestissimo, esordisce infatti a 16 anni con un libretto di versi chiamato Primo vere, che pur essendo solo una prova, suscita interesse nei poeti grandi dell’epoca.

A Roma, d’Annunzio si dedica in tutto e per tutto alla vita mondana: frequenta salotti, circoli mondani, redazioni di giornali, e dà scandalo. Conduce una vita sopra le righe, con scarso riguardo per la moralità dell’epoca. In questi anni sviluppa la sua idea di esteta: un uomo, cioè, che non segue i dettami della vita borghese, che non valuta secondo i criteri del giusto e dell’ingiusto, del buono o del cattivo, ma solo del bello.

Durante questa fase della sua vita, che è ispirata anche ai modelli del simbolismo francese e inglese, scrive poesie, raccolte nel Canto nuovo (1882) e novelle raccolte in Terra vergine (1882), poi confluite nelle Novelle della Pescara (1902). In queste opere si percepisce la spinta alla bellezza, all’arte pura, priva di ogni indagine sociale o anche denuncia. L’idea dell’esteta che vive per l’arte e per il bello è nata in d’Annunzio come risposta alla società capitalista che si stava affermando in Italia subito dopo l’Unità. Il nostro poeta rimpiange l’epoca in cui l’intellettuale era un eletto.

Tuttavita questa idea dell’arte per l’arte entra in crisi intorno agli anni ‘90 del 1800. Nel 1889 esce il suo primo romanzo Il Piacere, che affronta proprio questa tematica. Il protagonista si chiama Andrea Sperelli ed è un poeta che vive a Roma, dove frequenta salotti mondani, proprio come il suo creatore. Sperelli è un uomo che aspira ad essere superiore alla massa e a vivere secondo l’ideale del bello e dell’arte, ma in realtà è vittima delle trame di due donne: non riuscendo ad avere la donna fatale (Elena), cerca di ottenere Maria, la donna apparentemente pura, ma viene abbandonato anche da lei. Quindi Sperelli è un eroe passivo, in realtà. La sua idea, invece di elevarlo, lo annienta, lo priva delle forze.

Nel Piacere troviamo degli elementi che saranno presenti in tutti i romanzi di d’Annunzio o quasi: la donna fatale, “nemica” dell’eroe, e il tentativo sempre fallito del protagonista di arrivare a realizzare il suo sogno.

D’Annunzio continua a scrivere romanzi, cercando una soluzione alla sua crisi ideologica: per un periodo si rivolge alla letteratura russa e produce libri come L’innocente (1892) e Giovanni Episcopo (1891). Proprio in questi anni, comunque, legge il filosofo tedesco Nietzsche e da lui prende l’idea, molto semplificata, del superuomo: ancora una volta, un uomo superiore alla massa borghese, che però non si allontana dalla vita attiva, ma cerca di viverla a pieno.

Allo stesso tempo, d’Annunzio sviluppa idee reazionarie e imperialiste che lo spingono anche ad entrare in parlamento nel 1897 in un partito di estrema destra. Il suo sogno, in quegli anni, è la restaurazione di un impero grande come quello di Roma, guidato da un’aristocrazia forte e votata al bello.

Di nuovo, le sue idee politiche si leggono nei romanzi che produce: Il trionfo della morte (1894), le vergini delle rocce (1895) e il fuoco (1900). La cosa più curiosa di questi romanzi è che anche qui, pur esaltando l’idea di un vivere estremo, di una futura grandezza dell’Italia, gli eroi falliscono sempre nei loro piani.

Giorgio Aurispa, protagonista del Trionfo della morte, è segnato da una tara mentale (cioè da una malattia mentale ereditaria) che lo inquieta e gli toglie tutte le energie che gli servirebbero, e finisce per suicidarsi, trascinando con sé la sua donna nemica. Claudio, protagonista delle Vergini delle rocce, dovrebbe mettere al mondo il futuro re di Roma, ma alla fine non riesce, perché le donne che aveva scelto non sono in grado o disponibili; infine Stelio, protagonista del Fuoco, vorrebbe creare un’arte totale, ma anche lui è frenato dall’amore per una femme fatale e non riesce. Forse per questo motivo, D’Annunzio si allontanerà dalla prosa romanzesca per 10 anni, per dedicarsi alle poesie e anche al teatro, probabilmente spinto anche dal grande amore tormentato con l’attrice diva Eleonora Duse.

I primi anni del 1900 sono piuttosto pacifici per l’Italia, perciò le idee grandiose di colonialismo non trovano riscontro. La situazione cambia con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914. D’Annunzio vuole fortemente l’entrata in guerra dell’Italia, e anche qui trova l’occasione di farsi valere e di far parlare di sé: si arruola volontario nonostante abbia 52 anni e vola su Vienna, lanciando dall’aeroplano tanti volantini tricolori.

Subito dopo la guerra, il poeta si schiera dalla parte di chi lamenta una vittoria mutilata (perché l’Italia aveva vinto la guerra, ma non aveva ricevuto tanti compensi come le altre nazioni vincitrici). Così, marcia sulla città di Fiume, contesa tra l’Italia e la Slovenia, lì instaura un dominio personale. Alla fine, nel 1920 viene cacciato con le armi. In questi anni in Italia regna il caos e D’Annunzio sogna di diventare duce, cioè capo di un’Italia nuova e riordinata secondo principi reazionari.

Questa idea però sarà realizzata da un politico più esperto, cioè Benito Mussolini. Sebbene D’Annunzio e Mussolini abbiano idee vicine e il poeta appoggi il regime dittatoriale, tuttavia il Fascismo tiene un po’ in disparte D’Annunzio, che si chiude nella sua casa-museo sul lago di Garda, il Vittoriale degli italiani, e lì muore nel 1938.

Come dicevo prima, D’Annunzio ha scritto molte opere, ha collaborato anche con il cinema, scrivendo i pannelli per il Kolossal del muto Kabiria (1912), e gli editori pagavano oro per ottenere i diritti di pubblicazione, perché lui era conosciutissimo. Però mi sento di dire che è conosciuto soprattutto come poeta.

Oltre alle opere giovanili e a quelle degli ultimi anni, ha scritto tre raccolte: Maya, Elettra e Alcyone (1903-1904). Di queste, le prime due sono manifesti delle sue idee di vitalismo esasperato, di superomismo e anche di propaganda per un futuro glorioso di Roma. Per questo, leggerle è veramente pesante se non impossibile: l’ideologia ha ucciso la poesia.

In Alcyone, invece, troviamo una poesia pura, veramente ispirata e anche innovativa. La raccolta narra la stagione estiva vissuta da D’Annunzio tra Fiesole, la costa tirrenica toscana e romana, e c’è una forte presenza della natura, con la quale il poeta protagonista si fonde, in un’unione anche sensuale. Le poesie di questa raccolta sono piene di musicalità, data dal ritmo (perché D’Annunzio usa il verso libero, cioè non per forza endecasillabi ecc e senza rime fisse) e dalle parole (forte è l’uso dell’allitterazione). La poesia che tutti noi studiamo a scuola più volte, alle elementari come alle superiori, è La pioggia nel pineto. Secondo me vale davvero la pena conoscere questo componimento, soprattutto per come suona, prima ancora che per quello che dice. Gli studenti dicono sempre che la lingua italiana è musicale: ecco, questa poesia è una musica fatta di parole.

D’Annunzio è stato un personaggio eccessivo e dalle idee estreme, non a tutti piace, io stessa preferisco altri autori, però la mia idea è che, là dove lascia tutte le ideologie e le propagande, la sua poesia è sublime. E la sua lezione è stata appresa dagli autori italiani, anche solo per discostarsene, per questo è giusto considerarlo un grande autore del 1900.

Se vuoi ascoltare il podcast, clicca qui!

Ti interessano le trascrizioni delle altre puntate? Allora clicca qui!

Per comprare il libro di esercizi sulla letteratura italiana, vai qui!

Lascia un commento